ギターを長く美しい状態で楽しみたいと願うなら、「ギターの保管方法」の知識は欠かせません。

ギターは繊細な木材と金属で構成されており、湿度や温度の変化に敏感に反応します。

間違ったギターの保管方法を続けてしまうと、ネックの反りやボディのひび割れ、カビやサビといったトラブルが起こりやすくなります。

特に日本のように四季の変化が激しい環境では、季節ごとに適切な湿度・温度管理が必要です。

大切なギターを守るために、正しい保管方法を身につけておけば、音色や資産価値を長く保てます。

この記事では、ギター保管の基本から季節や住環境ごとの実践的なテクニックまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。

愛用のギターと末永く付き合うための第一歩を、ここから踏み出してください。

ギターの保管方法が楽器寿命を決める!プロが教える基本原則

あなたが大切にしているギター、

ただ弾くだけでなく、どのように置いていますか?

もし、置き場所にあまり気を配っていないとしたら、それはちょっと危険なサインかもしれません。

ギターは、適切に扱えば何十年もその魅力を保ち続ける素晴らしい楽器です。

しかし、間違ったギターの保管方法を選んでしまうと、驚くほど早く傷んでしまうことがあるのです。

・湿度や温度の変化、

・物理的な衝撃、

・ホコリ

ギターの敵は意外と身近に潜んでいます。

これらの敵からギターを守り、いつまでも最高のコンディションで演奏を楽しむためには、正しい保管方法を知り、実践することが何よりも大切になります。

ここでは、なぜギターの保管が重要なのか?

そして具体的にどのような方法でギターを守るべきなのか?

プロも実践する視点から分かりやすく解説していきます。

あなたの愛器を末永く弾き続けるために、ぜひ最後まで読んでみてください。

ネック反り/弦錆びの原因は間違った保管にあり

「久しぶりにギターを弾こうと思ったら、なんだか弾きにくいな…」

「弦がすぐ錆びてしまうのはなぜだろう?」

そう感じたことがあるなら、もしかするとそれは間違ったギターの保管方法が原因かもしれません。

ギターのコンディションは、保管されている環境に大きく左右されることが非常に多いのです。

特に日本の四季は温度や湿度の変化が大きく、ギターにとっては過酷な環境なのです。

これらの環境要因は、ギターのデリケートな木材や金属パーツに様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

ギターの保管方法を間違えると、ギターの寿命を縮めるだけでなく、修理に高額な費用がかかったり、最悪の場合は楽器として使用できなくなってしまうこともあります。

ネック反り・ねじれ|弾き心地と音程の狂い

ギターのネックが反ったりねじれたりする主な原因は、

・温度や湿度の急激な変化

・弦の張力に対するバランスの崩れ

です。

例えば、乾燥した場所に長時間置いておくと木材が収縮し、逆に湿度が高い場所に置くと膨張します。

この収縮や膨張がネックに歪みを生じさせ、弦高が高くなったり、ビビリが発生したり、正確な音程が得られなくなったりするトラブルを引き起こします。

弦錆び・金属パーツの劣化|機能低下と見た目の悪化

弦やフレット、ペグなどの金属パーツは湿気に非常に弱く、空気中の水分や手の汗などが付着したまま放置するとすぐに錆びてしまいます。

特に湿度が高い梅雨時期などは注意が必要です。

弦が錆びるとサウンドが悪くなるだけでなく、指の滑りが悪くなり演奏性も低下します。

また、ペグなどの金属パーツが錆びてしまうと、チューニングがスムーズに行えなくなるなどの機能低下を招きます。

ボディ割れ・塗装剥がれ|見た目だけでなくサウンドも損なう

特にアコースティックギターのボディは薄い板で構成されているため、乾燥には十分な注意が必要です。

極度に乾燥した環境に長時間置かれると、木材が収縮してボディにひび割れが発生することがあります。

一度割れてしまうと修理は可能ですが、完全に元通りにするのは難しく、サウンドや楽器の価値も損なわれてしまいます。

また、直射日光や高温は塗装の劣化や剥がれを引き起こす原因となります。

カビ・異臭の発生|楽器の寿命を縮める大敵

湿度が高い場所に長時間保管したり、通気性の悪いケースに入れっぱなしにしたりすると、カビが発生するリスクが高まります。

カビは見た目が不快なだけでなく、木材を腐食させ楽器の寿命を縮める可能性があります。

また、カビは独特の不快な臭いを発生させ、ギター全体に染み付いてしまうこともあります。

特にソフトケースは通気性が悪くなりがちなので注意が必要となります。

アコースティック vs エレキギターの保管方法の違い

ギターの保管方法と一口に言っても、アコースティックギターとエレキギターでは構造や使用されている素材に違いがあります。

ですので、それぞれに適した保管方法のポイントが少し異なります。

両方のギターをお持ちの方はもちろん、どちらか一方をお持ちの方も、それぞれの特性を理解しておくことが大切です。

ギターの種類に合わせた適切な保管を心がけることで、あなたの愛器をより長く、より良い状態で保つことができます。

アコースティックギターの保管は「湿度管理」が命

アコースティックギターは、ボディ全体が響胴となっており、薄い木材で構成されています。

そのため、湿度の影響を非常に受けやすいという特性があります。

乾燥しすぎるとボディの収縮によるひび割れやネックの順反りを引き起こし、逆に湿度が高すぎるとボディの膨張やネックの逆反り、そしてカビの発生リスクを高めてしまいます。

アコースティックギターの保管においては、適切な湿度(一般的に45%~55%程度が良いとされています)を一定に保つことが最も重要なポイントとなります。

エレキギターの保管は金属パーツのサビとネックへの配慮

エレキギターはアコースティックギターに比べてボディが厚く、湿度によるボディの変形リスクは比較的低いと言えます。

しかし、ネックは同様に木材でできており、湿度や温度の変化によって反りやねじれが発生する可能性は十分にあります。

また、エレキギターにはピックアップやブリッジ、ペグなど多くの金属パーツが使用されています。

これらの金属パーツは湿気に弱く錆びやすいため、エレキギターの保管においては、湿度管理に加えて金属パーツのサビ対策も重要なポイントとなります。

絶対NGな3つのギターの保管方法(寝かせる・直置き・無防備吊り下げ)

あなたのギターの保管方法、

もしかしたら以下の3つのいずれかに当てはまっていませんか?

これらの保管スタイルは、実はギターにとって様々なリスクを伴う、避けるべき方法です。

ギターを安全に、そして良い状態に保つためには、これらのNGスタイルから脱却することが大切になります。

なぜこれらの保管スタイルが良くないのか、そしてそれぞれの問題点について詳しく見ていきましょう。

NGのギターの保管方法「寝かせる」のリスクと正しい対処法

ギターを床や壁に立てかけたまま寝かせるという保管方法は、一見スペースを取らないように見えますが、非常にリスクが高いのです。

まず、誤って踏んでしまったり、上に物を落としてしまったりする物理的な破損のリスクが常に伴います。

また、壁に立てかける場合、バランスを崩して倒れてしまう可能性があり、その衝撃でネックが折れたりボディが傷ついたりする重大なダメージを負うことがあります。

さらに、床に寝かせたまま長時間置くと、ネックに不均一な負荷がかかり、反りやねじれの原因となることもあります。

安全に寝かせて保管したい場合は、ギターケースに収納した上で、平らな場所に置くことが推奨されます。

スタンドなし直置きの問題点

ギタースタンドを使わずに、壁に立てかけたり、家具にもたれかけさせたりする「直置き」も避けるべきNGなギターの保管方法です。

前述の「寝かせる」方法と同様に、最も懸念されるのは転倒による破損リスクです。

特に小さなお子さんやペットがいる家庭では、少しの接触でギターが倒れてしまう可能性が高まります。

また、立てかけた場所の壁や家具の材質によっては、ギターの塗装が剥がれたり、色移りしたりする可能性もあります。

ギターを安全に立てて保管するためには、ギター専用のスタンドを使用することが不可欠となります。

無防備な吊り下げ保管の落とし穴

壁にギターを「吊るす」という保管方法は、スペースを有効活用でき、ギターをディスプレイとして楽しむことができるため人気があります。

しかし、壁掛けハンガーにそのまま無防備な状態で吊るすだけでは、いくつかの落とし穴があります。

まず、設置場所の湿度や温度の影響を直接受けてしまうため、環境の変化が大きい場所ではギターにダメージを与えやすくなります。

また、ホコリがつきやすく、クリーニングを怠るとギターが汚れてしまう原因となります。

さらに、地震などの際に大きく揺れて壁にぶつかったり、落下したりするリスクも考慮する必要があります。

吊り下げ保管を行う場合は、設置場所の環境に注意し、必要に応じてギターカバーをかけるなどの対策を講じることが大切になります。

ギター保管方法の完全ガイド|季節別・環境別対策

ギターを良い状態で保つためには、単に置き場所を決めるだけでなく、その場の環境、特に湿度や温度を意識することがとても大切になります。

なぜなら、ギターの主な材料である木材は、周囲の湿度や温度によって伸縮する性質があるからです。

そして、この環境は季節によって大きく変動しますし、あなたが住んでいる場所(マンションなのか、一戸建てなのか)によってもその特性が異なります。

自分の大切なギターを、日本の厳しい四季や住環境の変化からしっかりと守るためには、それぞれの状況に合わせたギターの保管方法の工夫が必要になります。

ここでは、季節ごとの湿度対策や、マンション・一戸建てそれぞれの環境に合わせた保管のヒントを具体的に解説していきます・

ぜひ参考にして、あなたのギターに最適な「家」を作ってあげてください。

梅雨時期の除湿テクニック(除湿剤の選び方/配置コツ)

日本の梅雨時期は、湿度が高くなりやすく、ギターにとってはまさに試練の季節と言えます。

高湿度はギターの木材を膨張させたり、金属パーツのサビを引き起こしたり、さらにはカビの発生リスクを劇的に高めてしまいます。

ケースにしまいっぱなしのギターを久しぶりに開けたら「カビが生えていた…」なんて悲しい経験をしないためにも、梅雨時期は積極的な除湿対策を行うことがとても重要になります。

梅雨時期に湿度がギターに与える影響

高い湿度はギターの木材を必要以上に湿らせ、ボディの膨張やネックの逆反りを招くことがあります。

また、弦やフレット、ペグなどの金属部分が空気中の水分を吸って錆びやすくなります。

そして、湿気がこもりやすい場所では、ギター本体やケースにカビが発生し、見た目が悪くなるだけでなく、楽器自体を傷めてしまう原因になります。

ケース内・部屋全体の除湿方法

ギターを保管している部屋全体の湿度を下げることは基本中の基本です。

除湿機を使ったり、エアコンの除湿機能を活用したりして、部屋の湿度を常にチェックしましょう。

特にギターをケースに入れて保管している場合は、ケース内に湿気がこもりやすいため、ケース用の除湿剤を入れることが効果的です。

ケースを保管している場所も、風通しの悪い押入れなどではなく、できるだけ湿気の少ない場所を選ぶようにしましょう。

おすすめの除湿剤とその使い方

ギターのケース内に入れる除湿剤としては、繰り返し使えるシリカゲルタイプや、湿度に合わせて吸湿・放出を行うタイプのものが便利です。

部屋全体には、市販の置き型除湿剤(塩化カルシウムなど)をギターの近くにいくつか置くのも良いでしょう。

ただし、除湿剤から染み出た液体がギターに触れないように、安定した場所に配置することが大切です。ケースに入れる場合は、ギター本体に直接触れないよう、ケースのポケットや隙間に入れるのがコツとなります。

定期的に除湿剤の状態を確認し、交換することも忘れないようにしてください。

冬場の加湿ノウハウ(加湿器の適正距離/ケース内調湿)

梅雨時期とは反対に、冬場は空気が乾燥し、ギターにとって別の危険が潜んでいます。

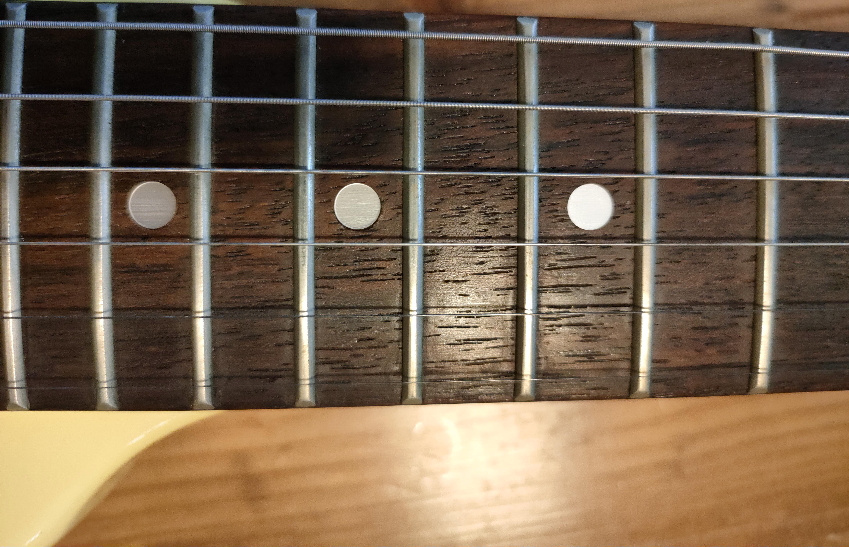

過度な乾燥は木材から水分を奪い、ボディの収縮によるひび割れ(特にアコースティックギター)、ネックの順反り、フレットの浮きなどを引き起こす原因となります。

静電気も発生しやすくなり、埃がつきやすくなるという側面もあります。

冬場の乾燥対策も、**ギター 保管 方法**を考える上で避けて通れない課題となります。

冬場の乾燥がギターに与える影響

乾燥はギターの木材に含まれる水分を蒸発させ、ボディやネックを収縮させます。

これがボディのひび割れや、ネックの順反りを引き起こし、弦高が上がるなどのトラブルに繋がります。

また、指板が乾燥するとフレットの端が飛び出してきてしまい、演奏時に指に引っかかったりする原因にもなります。

乾燥は見た目だけでなく、ギターの演奏性やサウンドにも悪影響を及ぼすのです。

部屋全体の加湿方法

冬場は加湿器を使用して、部屋全体の湿度を適切な状態に保つのが効果的です。

加湿器の種類は様々ありますが、ギターのためには過度な加湿にならないよう、湿度設定ができるタイプを選ぶと安心です。

部屋全体を加湿することで、ギターだけでなくあなた自身にとっても快適な環境を作ることができます。

ただし、加湿器の蒸気がギターに直接当たらないように、設置場所には十分注意が必要となります。

ケース内の加湿方法(サウンドホール加湿器など)

特にアコースティックギターをハードケースで保管している場合、ケース内が乾燥しやすい傾向があります。

このような場合は、ケース内専用の加湿アイテムを活用するのがおすすめです。

サウンドホールにセットするタイプの加湿器や、ケース内に置くタイプの湿度調整剤(Bovedaなど)があります。

これらのアイテムを使うことで、ケース内の湿度を適切に保ち、乾燥からギターを守ることができます。ただし、サウンドホール加湿器などは定期的に水を含ませる必要があり、入れすぎると逆に湿度が高くなりすぎるため注意が必要となります。

加湿器を使用する際の注意点(適正距離、カビ対策)

加湿器を設置する際は、ギターからある程度距離を離し、直接蒸気がかからないようにすることが非常に大切です。

至近距離で加湿しすぎると、逆に湿度が高くなりすぎてカビの原因になったり、ギターの木材にダメージを与えたりする可能性があります。

また、加湿器自体も清潔に保ち、タンクの水は毎日交換するなどして、カビや雑菌の繁殖を防ぐようにしてください。

適切な湿度管理は、やりすぎず、足りなさすぎず、バランスが重要なのです。

マンション/一戸建て別の湿度管理術

あなたが住んでいるのがマンションなのか、それとも一戸建てなのかによって、部屋の湿度の特性は意外と異なります。

それぞれの住環境に合わせた**ギター 保管 方法**の工夫をすることで、より効果的に湿度問題を解決し、大切なギターを守ることができます。自分の住まいの特性を理解し、それに合わせた対策を取り入れることが、賢いギターとの付き合い方と言えます。

マンション特有の湿度問題(気密性、結露など)

マンションは気密性が高い構造になっていることが多く、外の湿度の影響を受けにくいというメリットがある反面、室内の湿気がこもりやすいというデメリットもあります。特に冬場は暖房と外気の温度差で窓などに結露が発生しやすく、これがカビの原因となることがあります。

また、風通しが悪いと部屋全体の湿度が高くなりやすいため、定期的な換気が非常に重要になります。

クローゼットなど、風通しの悪い場所にギターを保管する場合は、除湿剤を置くなどの対策が必須となります。

一戸建て特有の湿度問題(風通し、床下など)

一戸建てはマンションに比べて気密性が低いことが多く、部屋によっては風通しが良すぎて乾燥しやすかったり、逆に風通しが悪く湿気がこもりやすかったりと、場所によって環境が大きく異なる場合があります。

特に床下が湿気やすい構造の一戸建てでは、1階の部屋の湿度が比較的高くなる傾向があります。

また、築年数が古い家では断熱性が低いことから、外気温の影響を受けやすく、急激な温度・湿度変化が起こりやすいという側面もあります。

ギターを置く場所の環境をしっかりと把握し、必要に応じて除湿機や加湿器を活用することが大切です。

それぞれの住環境に合わせた湿度管理のヒント

マンションに住んでいる場合は、意識的な換気と、湿度計を使ったこまめなチェックが有効です。

結露しやすい窓際からはギターを離し、湿気がこもりやすい場所には除湿剤を設置しましょう。

一戸建てに住んでいる場合は、ギターを置く部屋の場所選びが重要です。

風通しの良い場所を選びつつも、極端に乾燥しないか、逆に湿気すぎないかを確認してください。

床下の湿気が気になる場合は、除湿シートを敷くなどの対策も検討できます。

どちらの場合も、湿度計は必須アイテムです。

自分の住まいの特性を理解し、それに合わせた**ギター 保管 方法**を実践することで、大切なギターを湿気や乾燥からしっかりと守ることができます。

安心できる「ギターの定位置」を見つけよう!最適な保管環境の基本

あなたのギターにとって、一番心地よい場所はどこだと思いますか?ただ単に立てかけたり、ケースに入れたりするだけでなく、ギターがいつでも最高のコンディションでいられるような「定位置」を見つけてあげることが、実はとても大切になります。ギターが最も快適に過ごせるのはどんな環境かを知っておけば、大切な愛器を無用なダメージから守り、安心して保管することができるようになります。ここでは、ギターにとって理想的な環境の基準と、逆に絶対に避けるべき「NGスポット」について詳しく解説していきますので、あなたのギターの「定位置」を見直す参考にしてみてください。

ギターにとっての適温・適湿を知る|数値で見る理想の保管環境

ギターを健康に保つためには、部屋の温度と湿度を適切に管理することが最も基本的なギター保管方法となります。

これはギターが主に木材でできているためで、木材は温度や湿度の変化に敏感に反応し、伸縮を繰り返す性質があるからです。

この伸縮が大きすぎると、ギターの構造に負担をかけ、様々なトラブルの原因となります。

適切な温度と湿度を知り、それを維持することが、ギターを守るための最初のステップとなります。

理想的なギター保管の温度帯とは?

ギターにとって理想的な温度帯は、人間が快適に過ごせる温度とほぼ同じ、一般的に**15℃~25℃程度**が良いとされています。極端な低温や高温はギターにダメージを与えます。例えば、寒すぎる場所では結露が発生しやすく、木材に湿気が染み込んだり、金属パーツが錆びやすくなったりします。逆に暑すぎる場所では、接着剤が剥がれたり、塗装が軟化したり、木材が急激に乾燥してひび割れたりするリスクが高まります。

理想的な湿度帯とは?なぜ45%~55%が良いのか?

ギターにとって最も重要と言えるのが湿度管理です。理想的な湿度帯は**45%~55%**と言われています。この範囲が理想とされるのは、ギターに使用されている木材が、この湿度の空気中の水分量と釣り合った際に、最も安定した含水率を保つからです。湿度がこれより低すぎると木材が乾燥して収縮し、ボディ割れやネックの順反りを引き起こします。高すぎると木材が膨張し、ネックの逆反りやカビの発生、金属パーツのサビを招きます。この45%~55%という数値は、多くの楽器メーカーやリペアマンが推奨する、ギターにとって安心できる湿度レベルなのです。

避けるべきギター保管場所とは?ギターにとっての「NGスポット」

理想的な温度と湿度がある程度分かったところで、次に知っておきたいのは「ここにだけはギターを置かないで!」という、ギターにとってのNGなギター保管のスポットです。

これらの場所は、前述した温度や湿度の問題を特に引き起こしやすく、大切なギターを傷める可能性が非常に高いのです。

うっかり置いてしまわないように、あなたの部屋を見回してチェックしてみてください。

直射日光が危険な理由

窓際など、直射日光が当たる場所にギターを置くのは絶対に避けてください。

太陽光は非常に強力で、ギターの塗装を劣化させ、色褪せさせたり、ひび割れさせたりする原因となります。

また、ギター本体の温度を急激に上昇させ、木材の乾燥や接着部分の剥がれを引き起こす可能性もあります。

短時間であっても、強い日差しに当てるのはギターにとって大きな負担となります。大切なギターを守るため、窓際からは遠ざけて保管しましょう。

エアコン・暖房器具の風がダメな理由

エアコンや暖房器具の温風や冷風が直接当たる場所も、ギターの保管場所としては非常に不適切です。

これらの風は温度や湿度を急激に変化させ、ギターの木材に大きなストレスを与えます。特に冬場の暖房の温風は、ギターの木材を急速に乾燥させ、ボディのひび割れやネックの順反りを引き起こす強力な原因となります。エアコンや暖房器具の設置場所からギターを離し、風が直接当たらないような場所を選ぶことが大切です。

玄関や窓際など、温度・湿度の変化が大きい場所のリスク

家の中でも、玄関や窓際、廊下など、外気の影響を受けやすく温度や湿度が頻繁に大きく変動する場所は、ギターの保管場所としては避けるべきです。

これらの場所では、一日のうちや季節によって環境が大きく変化し、ギターの木材が伸縮を繰り返すことで負担がかかります。

結果としてネックの反りやボディの変形などを引き起こしやすくなります。

できるだけ、家の中でも温度と湿度が比較的安定している部屋を選んで**ギター 保管 方法**を実践することが望ましいです。

弾かないギターの保管は、思っているよりずっと難しい理由

「最近忙しくて、すっかりギターを弾けていないんだよね…」

「しばらくぶりに ??? 弾こうと思ったら、なんだかネックの調子がおかしいみたいで…」

こんな経験をしたことがある方は、きっと少なくないと思います。

私たちの多くは、ギターを弾く時間がない時、ついついそのまま壁に立てかけたり、ケースにしまったままにしたりしがちではないでしょうか。でも実は、この「弾かないギターの保管」が、ギターにとって意外な落とし穴になることがあるのです。

弾いている時以上に、デリケートな配慮が必要になる場合もあると言っても過言ではありません。

なぜ弾かないギターの**保管**は、こんなにも難しいのでしょうか。

その一番の理由は、ギターが非常に「環境に敏感な楽器」だからです。

ギターのボディやネックは、主に木材でできていますよね。

木材は生き物のように、周囲の温度や湿度の変化に応じて水分を吸ったり吐いたりしながら伸縮しています。

弾いている時は、毎日手に取り、状態をチェックする機会があります。

しかし、弾かない期間が長くなると、この環境による変化に気づきにくくなります。

例えば、乾燥した冬の部屋にそのまま置いておくと、知らぬ間にボディがカラカラになってひび割れてしまったり、ネックが順反りしてしまったりします。

逆に湿気の多い梅雨時期に、通気性の悪いソフトケースに入れっぱなしにしておくと、カビが発生したり、金属パーツが錆びてしまったりするリスクが高まります。

これらの変化は、毎日触っていれば小さなうちに気づきやすいのですが、弾かない期間が長いと、気づいた時には修理が必要な状態になっている**こと**が多いのです。

さらに、多くの人が「ケースに入れておけば安心だろう」と考えがちですが、これも注意が必要です。ソフトケースは衝撃からは多少守ってくれますが、湿度や温度の変化からはギターを十分に保護してくれません。むしろ、ケース内に湿気がこもると、カビの温床になってしまう**こと**もあります。ハードケースは比較的密閉性が高いですが、それでもケース内の環境は外部の影響を受けますし、ケース自体が通気性が悪いため、湿度対策を怠るとやはりギターを傷めてしまう**こと**があります。ケースに入れっぱなし=安心、ではないのです。

また、そもそもギターにとって最適な**保管**場所を見つけるのが難しいという現実もあります。直射日光が当たらない、エアコンの風が直接当たらない、温度と湿度が安定している…こうした条件を満たす場所は、限られた生活スペースの中で探すとなると、意外と見つからない**こと**もありますよね。「どこに置けばいいんだろう?」と悩んで、結局そのまま放置してしまう**こと**もあるかもしれません。

このように、弾かないギターの保管方法は、単にスペースの問題だけでなく、ギターの素材の特性、日本の気候、そして私たちの普段の生活習慣といった様々な要因が絡み合っているため、思っている以上に気を遣う必要があるのです。

「弾かないから大丈夫」ではなく、「弾かない時だからこそ、しっかり保管しよう」という意識を持つことが、大切なギターを長く良い状態で保つために、とても大切になります。

高価なギターほど弾かないなら処分することも検討すべき理由

高価なギターほど、弾かずに保管しておく場合には処分を検討すべき理由がいくつかあります。

ギターは木材や金属など繊細な素材で構成されており、温度や湿度の変化に非常に敏感です。

適切な管理を怠ると、ネックの反りや指板の割れ、弦のサビ、カビの発生、木材の膨張による音質の劣化など、さまざまなトラブルが生じやすくなります。

こうしたトラブルは、特に長期間弾かずに放置した場合に顕著に現れます。

高価なギターほど、素材や構造が繊細であるため、わずかな環境変化でも大きなダメージを受けやすい傾向があります。

湿度や温度の管理を徹底しなければ、修理が難しい深刻な劣化に発展することも珍しくありません。

実際、ネックが大きく反ってしまったり、指板が割れたりすると、修理自体が不可能になるケースもあります。

その場合、ギターは「修理用のパーツ取り」や「廃棄処分」しか選択肢がなくなり、せっかくの高価な楽器が無駄になってしまうリスクが高まります。

また、長期保管中は定期的なメンテナンスや状態確認が不可欠ですが、弾かないギターの場合はどうしても管理が行き届かなくなりがちです。

保管状態が悪いと、将来的に売却や譲渡を考えた際にも査定価格が大きく下がる原因となります。

高価なギターほど資産価値を維持するための管理コストや手間も増えるため、使わないまま劣化させてしまうよりも、早めに手放すことで価値を最大限に活かす選択肢も現実的です。

このように、高価なギターは適切な管理が難しく、弾かないまま放置すると大きな損失につながる可能性が高いです。

楽器としての価値や美しさを保つ自信がない場合や、今後も使用する予定がない場合は、処分や売却を前向きに検討することが賢明です。

とりあえず、その弾かないギターにいくらの価値があるのか?

調べるだけでもいいと思いますよ。

だって、保管状態が悪くてすでに大幅に価値が下がっているかもしれませんからね。

「ギター売るならどこがいい?」そんな疑問に徹底回答!ギター専門店・フリマアプリ・リサイクルショップなど、売却方法ごとのメリット・デメリットや高く売るコツをわかりやすく解説。あなたのギターに最適な売り方がきっと見つかります。